-

扫一扫关注公众号 -

就医助手

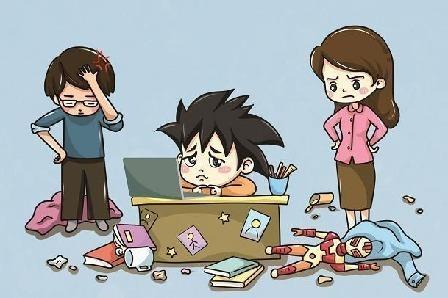

孩子老是被老师批评?老是注意力不集中?成绩老是在下降?老是顽皮多动?从小就不是读书的料?这可能是“ADHD”(注意缺陷与多动障碍)在拖孩子的“后腿”。

小A是一个9岁的小男孩,小学三年级的他由于上课时表现“太过活跃”受到老师多次批评,因此变得胆小、怕事,甚至受同学欺负。随着日子一天天过去,小A的成绩出现断崖式下滑,曾经一度无法正常上学。在家时,小A也变得容易发脾气,常常因为一些小事变得冲动,因此小A的父母“饱受痛苦”。在学校老师的建议下,小A被父母带到了温州市第七人民医院就诊。经过医生与小A及小A父母的交谈和观察以及量表的测验后,最终小A被确诊“ADHD”(注意缺陷与多动障碍)。

经过几个月的门诊随访指导及服药,小A能控制自己的脾气,能集中注意力参与各项活动,能回归正常校园上学。医生告知父母,如果不及时干预,那么小A的情况以后可能会变得越来越糟糕,这让小A的父母不得不庆幸当时的及时就医。

ADHD(Attention-deficit hyperactivity disorder),注意力缺陷多动障碍,是一种在儿童期很常见的精神失调。根据世界卫生组织的《世界通用疾病分类手册》第十版(ICD-10,WHO,1992)称此症为"过度活跃症"(Hyperkinetic Disorder),分类编号为F90,一般又俗称为"过动儿"。这种疾病已引起了广大家长、老师、医务工作者及全社会的广泛关注。患了“多动症”后,尤其是重症或有共病的患儿,如果不能得到及时诊断和治疗,病情会逐渐加重,不仅会影响自己的学习和生活,而且还会给家庭带来沉重的负担。

那么“ADHD”(注意力缺陷多动障碍)有哪些特点?我们又如何从生活中观察到孩子异常的表现呢?

1989年,我国中华神经精神学会通过的《精神疾病分类方案与诊断标准》(第二版)中,对“ADHD”(注意力缺陷多动障碍)确定了以下诊断标准。

起病于学龄前期,病程至少持续6个月,具备下列行为中的4项,即诊断为注意缺乏多动障碍儿童。

1.需要其静坐的场合下难以静坐,常常动个不停。

2.容易兴奋和冲动。

3.常干扰其他儿童的活动。

4.做事常有始无终。

5.注意难以保持集中,常易转移。

6.要求必须立即得到满足,否则就产生情绪反应。

7.经常多话,好插话或喧闹。

8.难以遵守集体活动的秩序和纪律。

9.学习成绩差,但不是由智力障碍引起。

10.动作笨拙,精巧动作较差。

排除标准为不是由于精神发育迟滞、儿童期精神病、焦虑状态、品行障碍或神经系统疾病所引起。

如何筛查孩子是否患有“ADHD”(注意力缺陷多动障碍)呢?

“ADHD”的诊断可分为三个方面,即神经生理检测、行为检查和心理测验。

又有什么办法去对抗呢?

目前治疗“ADHD”的方法有三种:药物治疗、心理治疗、行为治疗。其中轻症的“ADHD”患者可以在咨询师以及精神科医生的指导下进行定期心理治疗。相对严重的“ADHD”患者需要在专业的医生指导下进行药物治疗。行为治疗则是在专业人士的指导下,由父母及患儿共同训练或由患儿单独训练来改善预后。

如有上述行为,应尽在前往医院筛查及治疗才能改善患者的预后。